<나는 사랑을 걱정하지 않는다>는 10여 년 ‘그림 여행자’로 활동하면서 그림과 나눈 대화를 담은 책이다. 자기 앞의 생(生)을 걷는 우리는 모두 여행자다. 걷다 지칠 때면 주위를 둘러본다. 주위의 친절과 배려에도 불구하고 그들과 깊은 이야기를 나누기 쉽지 않다. 그들의 품이 작아서가 아니다. 내밀한 속내를 가까운 이들에게 털어놓기란 쉽지 않다. 그림은 관계 사이의 경직된 논리를 부드럽게 해주고, 그림 그 자체가 여백이 되어 바라보는 이의 읽기를 돕는다.

그림은 말과 글보다 자기방어가 적기 때문에 내면을 드러내는 데 효과적이다. 그래서 그림이 주는 메시지는 쉽고 단순하다. 단순할수록 머리보다는 마음이, 마음보다는 몸이 먼저 반응한다. 전율이 느껴지는 그림이라면 그 그림이 가리키는 방향을 믿어도 좋다. 그림에는 정답이 없다. 사람마다 다르고 상황마다 다르기 때문이다. 다만 내가 그림 앞에서 실천한 한 가지는 화삼독(畵三讀)이다. 그림은 세 번 읽어야 한다. 그림을 읽고, 작가와 그 시대를 읽고, 마지막으로 나를 읽는다. 오늘은 다비드 자맹의 <사랑> 앞에서 화삼독을 실천한다.

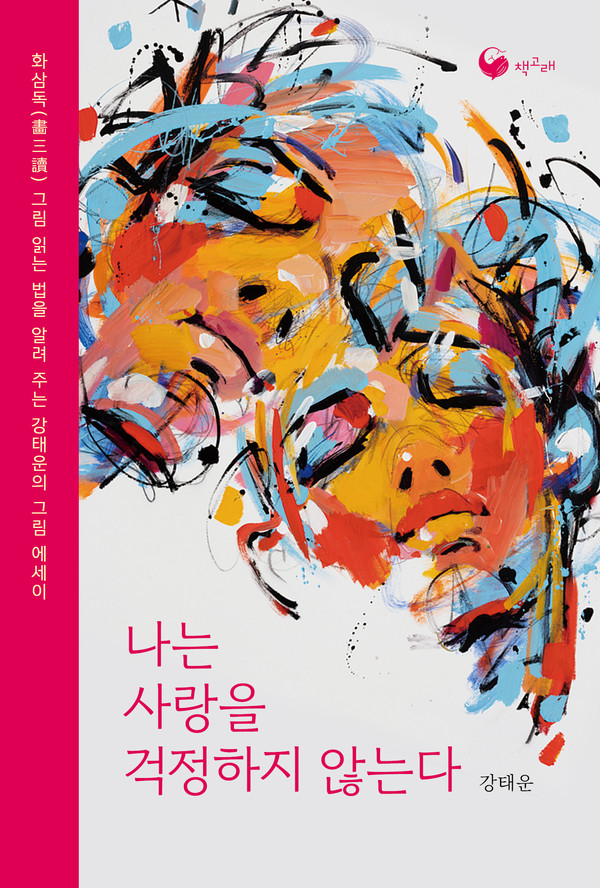

지그시 눈을 감은 채 얼굴을 포갠 두 사람은 한없이 편해 보인다. 젊은 연인에게서 아무런 그늘이 느껴지지 않는다. 이제 막 시작되는 사랑일까? 고요한 연인의 얼굴에서 싱그러운 기운이 피어난다. 겨우내 얼었던 대지를 비집고 올라와 봄 햇살에 얼굴을 맡긴 채 잠시 숨을 고르는 새싹 같다.

나는 뭉클했다. 이내 그들을 응원해 주고 싶었다. 프레임 밖에는 폭풍우 같은 삶의 난관이 두 사람을 기다리고 있을 터였다. 아니 폭풍우는 참고 기다리는 법을 모른다. 프레임을 부수고 들어와 두 사람을 흔들어 깨울 것이다. 나는 숨을 죽인 채 그림 앞을 지키고 서 있다. 폭풍우는 서로 힘을 합쳐 넘어야 할 공동의 난관이다. 폭풍우가 멈출 기미를 보이지 않으면 함께했던 사람들은 하나둘 자취를 감춘다. 다정한 두 사람은 더 이상 한배를 탈 수 없는 상황을 맞을지도 모른다. 이런 염려와 상관없이 연인은 다른 세상을 사는 듯 평온하다. 순간, 그들을 응원하려 했던 내가 무색해졌다.

그 어떤 사심(私心)도 통하지 않는 두 사람 앞에서 나의 염려가 오만이었음을 인정하지 않을 수 없다. 뭉클해질 때, 마음은 열리고 사랑은 시작된다. 여전히 밀려드는 뭉클함은 다름없이 나를 위한 것이었다. 젊은이들의 고요 위로 폭발하는 에너지가 느껴진다. 각자 그리고 서로 생동하는 그들을 보면서 나 역시 생동하고 싶었다. 나는 나를 응원하고 싶었던 거다. 차마 생동하지 못할까 두려워 그들에게 내 껍데기를 씌우고 응원하겠다며 손을 내민 거였다.

생각해 보면 산다는 것은 안과 밖에서 색을 입히는 일이다. 맘에 드는 색은 즐겁게 입히고, 맘에 들지 않은 색은 힘겹게 입힌다. 이렇게 색에 묻혀 살다 보면 그 많은 색 중에서 나를 살게 하는 색이 궁금해진다. 나를 살리는 색을 만나면 그 자리를 떠나지 못한다. 시간이 흐르면 색은 바래지기 마련이다. 사람은 색에 자주 지친다. 그럴 때면 색이 없는 삶이 낫겠다고 생각한다. 무색의 삶은 어떻게든 살겠다고 함부로 떠올릴 수 있는 게 아니다. 나와 주위의 고통을 감내할 수 있을 만큼 스스로 너그러워졌을 때 비로소 가능하다. 어떻게든 살아지는 건 세상에 없다. 사람을 살게 하는 건 사랑이다. 사랑은 자기를 살게 하고, 서로를 살게 하고, 더 나아가 사랑하는 사람들 모두를 살게 한다. 사랑받지 못하면 사람은 불안해진다. 우리는 사랑에 목매달고 사랑을 걱정한다.

때로는 누군가를 향한 갈망을 사랑이라고 말한다. 상대를 향한 갈망은 불같이 타오를 때는 모르지만, 재가 날리는 뒤안길에 서면 결국 자기 욕구를 상대에게 투사했다는 것을 알게 된다. 자기의 부족한 면을 스스로 메꾸지 못한 애증이랄까. 사랑했지만 결국 떠나야 했던 수많은 인연을 우리는 기억한다. 부모가 자신의 미성숙한 동기를 무의식적으로 자녀에게 강요하는 것도 마찬가지다. 사랑으로 포장된 집착에 가깝다.

사랑은 자기의 이유(自由)로 발현한 생생하고 환한 것이다. 한없이 탐하여 내 것으로 만드는 소유가 아니라, 스스로 자기를 알아 가는 자유다. 자기의 이유로 발현된 사랑은 모든 억압과 욕망마저 자유롭게 한다. 사랑은 상대방을 향하기에 앞서 자기 자신과 만나는 일이다.

봄은 어김없이 찾아온다. 봄은 땅을 가리지 않고 피어난다. 봄 햇살은 자리를 가리지 않고 내린다. 봄은 자체의 생명력으로 우리 마음을 사로잡는다. 나는 봄 햇살을 걱정하는 사람을 보지 못했다. 봄 햇살처럼 자연스러운 것이 사랑이다. 나는 사랑을 걱정하지 않는다. 봄이 왔건만 생동하지 못하는 나 자신을 염려할 뿐이다. 다비드 자맹의 <사랑>이다.